デニッシュ・ペストリーとは|作り方といろんな種類を紹介

デニッシュ・ペストリーとは

デニッシュ・ペストリーは、イースト菌で発酵させた生地に、バターを何層にも重ねて作る焼き菓子です。

この特別な作り方により、外側はサクサクとして軽く、中はふんわりと柔らかい食感を両方楽しめます。

バターの豊かな香りが特徴で、世界中で広く食べられているペストリーです。

デニッシュ・ペストリーの製造工程を解説

デニッシュ・ペストリーを作るには、いくつかの特別な工程があります。

この製法は「折り込み」という技術を基本としており、一般的なパン作りとは異なる手順で行われます。

基本となる生地作り:材料と発酵の役割

最初の工程は、基本となる生地を作ることです。

レシピによっては、生地にコクと滑らかさを出すため、卵や牛乳を加えることがあります。

イースト菌を使うことで、デニッシュ・ペストリーはパンとしての性質を持つことになります。

一次発酵:生地を膨らませて準備する

生地を作った後、一次発酵を行います。

この段階でイースト菌が働き、生地の中に炭酸ガスを発生させて膨らませます。

発酵が終わると、生地に弾力が出て、次の折り込み作業に移る準備が整います。

バターの準備:硬さが品質を左右する

折り込み作業の前に、バターを用意します。

バターは室温で適度に柔らかくしておく必要があります。

バターが柔らかすぎると生地から漏れ出し、硬すぎると生地が破れてしまうため、適切な硬さが重要です。

指で軽く押せる程度で、形が崩れないくらいの硬さが理想的です。

折り込み作業:生地とバターを重ねる技術

折り込みは、デニッシュ・ペストリーの層を作るための技術です。

まず、一次発酵を終えた生地を平らに伸ばします。

その上にバターを均一に広げ、生地でバターを包むように折りたたみます。

次に、この生地を麺棒で慎重に伸ばし、三つ折りにします。

この一連の作業を「折り込み」と呼びます。

冷蔵での休憩:生地とバターを落ち着かせる

一度折り込みを終えた生地は、冷蔵庫で休ませます。

この休憩時間により、生地に含まれるグルテンがゆるみ、バターも適切な硬さに戻ります。

一般的には、30分から1時間ほど休ませた後、再び生地を伸ばして三つ折りにします。

この折り込みと冷蔵休憩の工程を、通常3回から4回繰り返します。

層の数の仕組み:折り込み回数と層の関係

折り込み作業によって生地の層がどのように増えるかを説明します。

3回の三つ折りを行った場合、生地の層は3の3乗で27層になりますが、実際には上下の生地層があるため、バターと生地が交互になった構造ができます。

層が密集するため、理論通りの層数にならないこともありますが、十分な層が形成されます。

成形:デニッシュの形を作る

折り込みを終えた生地を、様々な形に整えます。

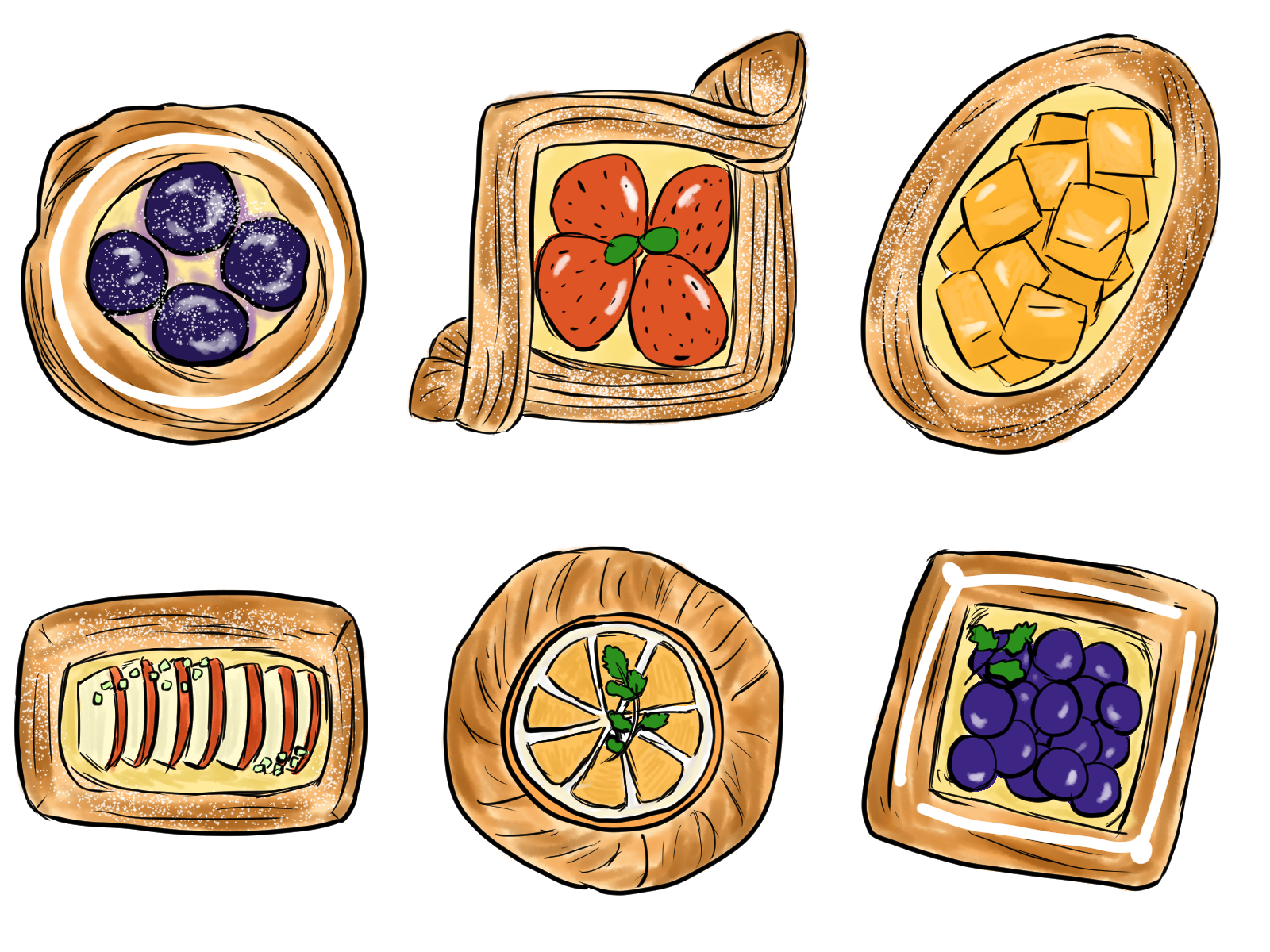

生地を平らに伸ばしてフルーツやクリームを乗せるもの、渦巻き状に巻くもの、編み込み状にしたものなど、多くの形があります。

成形する際に具材を包んだり、表面に卵を塗ってツヤを出したりすることもあります。

二次発酵:最終的な膨らみを決める

成形後は二次発酵を行います。

この段階でイースト菌が再び活動し、生地がさらに膨らみます。

発酵時間は、温度や湿度によって調整します。

通常は30分から1時間程度で、この発酵が最終的な食感の軽やかさに影響します。

焼成:熱による変化で食感が完成する

オーブンで焼き上げる工程では、いくつかの変化が同時に起こります。

イースト菌が出した発酵ガスと、バターに含まれる水分が水蒸気となり、生地が膨張します。

同時に、生地の表面では糖分の焼色反応が進み、黄金色になり、香ばしい香りが生まれます。

バターの層から発生する水蒸気は、生地の層を押し広げ、デニッシュ・ペストリー特有の層状の内部構造を作ります。

焼き上がると、外側はパリッとして、内側はふんわりとした食感になります。

デニッシュ・ペストリーの歴史と文化

デニッシュ・ペストリーの起源は、19世紀のオーストリア・ウィーンにあります。

この製法は、ウィーンのペストリー職人たちによって開発されました。

1850年代、デンマークのパン職人のストライキをきっかけに、オーストリアから職人がデンマークに招かれました。

彼らが持ち込んだウィーンの技術は、デンマークの伝統的なパン作りと合わさり、独自の発展を遂げました。

デンマークの職人たちが自国の材料や好みを加えて、現在のデニッシュ・ペストリーの基礎を築きました。

名称の由来と各国の呼び名

この焼き菓子は、英語で「デンマークの」を意味する「Danish」から「デニッシュ」と呼ばれるようになりました。

しかし、各国で呼び方が異なります。

デンマークでは「ヴィエナーブロート(ウィーンのパン)」、発祥地のオーストリアでは「コペンハーゲナープルンダー(コペンハーゲンのパン)」と呼ばれています。

フランスでは「ダノワーズ」、ドイツでは「デニッシャープルンダー」として知られており、いずれも「デンマークのパン」という意味を持っています。

アメリカでの発展とスタイルの違い

20世紀に入ると、デニッシュ・ペストリーはヨーロッパ全体に広がり、さらにアメリカにも伝わりました。

アメリカでは「デニッシュ・ペストリー」という名称で親しまれ、独自の製法が発展しました。

現在、世界中で製造・消費されています。

製造技術の進化:手作業から機械化へ

現代では、手作業で行われていた折り込み作業を機械で行うことができます。

大型の機械を使うことで、安定した品質のものを大量に作ることが可能になりました。

また、冷凍技術の進歩により、焼く前の状態で冷凍し、必要なときに焼くという方法も普及しています。

家庭でも、市販の冷凍パイシートを利用することで、複雑な折り込み工程を省略して、デニッシュ・ペストリーを楽しむことができます。

デニッシュ・ペストリーのバリエーション:様々な具材

デニッシュ・ペストリーは、使う具材を変えることで様々な種類に変化します。

生地とバターだけのシンプルなものから、甘いもの、しょっぱいものまで、様々な味があります。

シンプルなプレーンデニッシュ

プレーンデニッシュは、生地を成形して焼いただけのものです。

具材を何も使わないため、デニッシュ本来の味を純粋に楽しめます。

バターの香りと、何層にもなった生地のサクサクとした食感を直接味わうことができます。

甘いデニッシュ:フルーツやクリームの組み合わせ

甘い系統のデニッシュは、フルーツやクリームと組み合わせるのが一般的です。

生地の上に、りんご、いちご、ブルーベリーといった季節のフルーツをのせて焼くことが多いです。

フルーツの酸味と甘みが、バターの風味と合わさります。

また、カスタードクリーム、アーモンドクリーム、チーズクリームなどを生地に包んだり、のせたりすることもよくあります。

これらのクリームは、デニッシュにまろやかさやコクを加えます。

塩味のデニッシュ:食事としても楽しめる

デニッシュは、甘いものだけでなく、食事としても楽しめる塩味のものも作られます。

ハムやベーコン、チーズなどを生地に包んだり、トッピングとして使ったりします。

その他にも、ほうれん草やキノコなどの野菜を組み合わせることもあります。

塩味のデニッシュは、朝食や軽めのランチとして食べられることが多く、デニッシュ・ペストリーが持つ味の幅広さを示しています。

デニッシュ・ペストリーの注意点

温度と発酵の管理

デニッシュ・ペストリーを成功させるには、温度管理が重要です。

バターの温度が適切でないと、折り込み作業が難しくなり、品質に影響が出ます。

特に夏場は、作業場所を涼しく保ったり、材料を冷やしたりする工夫が必要です。

発酵時間の調整も大切な要素です。

発酵しすぎると生地の構造が崩れ、発酵が足りないと十分に膨らみません。

温度と時間を適切に管理することが、理想的なデニッシュ・ペストリーを作る鍵となります。

栄養面:脂質と炭水化物

デニッシュ・ペストリーはバターを多く使うため、脂質の含有量が高くなります。

また、糖分も含まれているため、カロリーは比較的高いです。

しかし、小麦粉由来の炭水化物や乳製品由来のタンパク質も含まれており、適度に摂取すればエネルギー源となります。

デニッシュ・ペストリーは、シンプルな材料から複雑な食感を生み出す製パン技術の一つです。

折り込み技術という伝統的な手法を基礎にしながら、現代の技術と工夫によって、今後も進化し続ける食品です。