食品表示法と食品表示基準|かんたん説明

食品表示法と食品表示基準

食品表示法とは

食品表示法は、消費者が食品を安全に、かつ適切に選べるようにするために定められた法律です。

平成25年に法律として公布され、平成27年に施行されました。

この法律では、これまでバラバラだった「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」に関する表示ルールを一つにまとめ、すべての食品に表示義務を課しています。

食品表示法の最大の目的は、消費者が安心して食品を選べる環境を整えることです。

アレルギーや健康状態に配慮した選択ができるよう、原材料や栄養成分などの情報をしっかりと伝える仕組みとなっています。

また、表示された情報が正確でなければ法律違反となり、罰則の対象になることもあります。

食品表示基準とは

食品表示法をもとに、より具体的なルールを定めたのが「食品表示基準」です。

これは内閣府令として定められ、食品の製造業者や販売業者などがどのような情報を表示すべきかが細かく記載されています。たとえば、表示すべき項目の内容や文字の大きさ、表示方法なども決まっています。

生鮮食品の表示ルール

生鮮食品とは、加工されていない農産物・水産物・畜産物のことです。

これらには基本的に「名称」と「原産地」の表示が義務付けられています。

農産物の表示

農産物には、「名称」と「原産地」を表示する必要があります。

名称は「きゅうり」「にんじん」など、誰でも分かる一般的な呼び方を使います。

原産地については、国産の場合は都道府県名や地域名を記載し、輸入品であれば国名を記載します。

水産物の表示

水産物でも「名称」と「原産地」の表示が必要です。

たとえば、アジやサバなど魚の名前が名称にあたり、原産地は「日本海」などの漁獲海域や、養殖された都道府県名を示します。

養殖物である場合は、必ず「養殖」と明記することが求められています。

畜産物の表示

牛肉、豚肉、鶏肉、卵などの畜産物にも「名称」と「原産地」が義務付けられています。

国産のものであれば「国産」や「北海道産」などと表示し、輸入品なら「アメリカ産」「オーストラリア産」など原産国を記載します。

米(玄米・精米)の表示内容

玄米や精米には、以下の情報を表示する必要があります。

- 名称(玄米・精米の別)

- 原料玄米の産地や品種

- 内容量(例:5kg)

- 精米または調製年月日

- 事業者の氏名・住所・電話番号

これらにより、消費者はどこの米か、いつ精米されたかを判断できます。

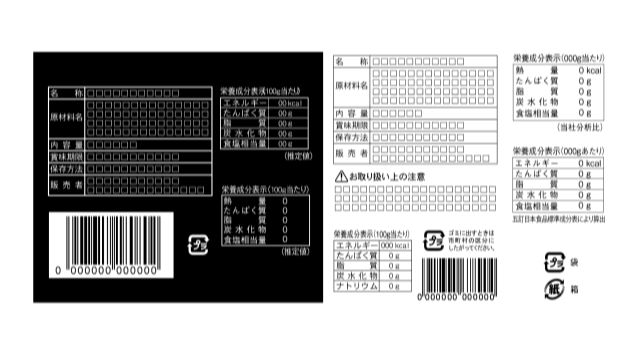

加工食品の表示ルール

加工食品には、表示すべき項目が数多くあります。主なものは以下の通りです。

- 名前

- 原材料名と添加物

- コンテンツ量

- 保管方法

- 消費期限または賞味期限

- 原料原産地名

- 栄養成分表示(カロリー、たんぱく質、脂質など)

- 事業者情報(氏名・住所)

- 製造所・加工所の所在地と名称

これらの情報は、消費者が安全性や品質、健康面から判断するための重要な手がかりです。

特別な食品の表示

特定保健用食品(トクホ)

トクホとは、健康の維持や増進に役立つことが科学的に証明され、国(消費者庁)の許可を受けた食品です。以下のような表示が義務付けられています。

- 「特定保健用食品」である旨

- 許可を受けた表示内容

- 一日当たりの摂取目安量

- 血圧が気になる方向けの緑茶

- お腹の調子を整えるヨーグルト

機能性表示食品

機能性表示食品は、企業が自ら科学的根拠をもとに「○○に役立つ」などの機能を示した食品です。消費者庁への届け出は必要ですが、トクホと異なり国の許可は不要です。

表示内容には以下が含まれます。

- 機能性表示食品である旨

- 関与成分の機能と含有量

- 届出番号

- 摂取目安量

- 国の評価を受けていない旨

- 治療や予防を目的としない旨

- 睡眠の質を高める成分を含んだ飲料

- 腸内環境を整えるグラノーラ

最近の食品表示に関する変更点

アレルギー表示の見直し

食品表示基準の改正により、アレルギー表示対象となる特定原材料のリストが一部変更されました。

- マカダミアナッツの追加

マカダミアナッツが新たにアレルギー表示対象の特定原材料として追加されました。これにより、消費者がアレルギー反応を避けるために必要な情報が提供されるようになります。

- くるみの追加

新たに「くるみ」が特定原材料に加わりました。くるみアレルギーを持つ人々のために、この原材料の表示は非常に重要です。

- まつたけの削除

「まつたけ」は特定原材料のリストから削除されました。過去にはアレルギーのリスクが指摘されていたこともありますが、削除の背景にはアレルギー反応が少ないという評価が影響していると考えられます。

これらの変更には、2025年3月31日までの経過措置期間が設けられており、それまでの間に企業は新しい表示に対応する必要があります。

遺伝子組換え表示の制度改正

2023年4月に、遺伝子組換え作物に関する表示制度も改正されました。

分別生産流通管理(IP管理)

遺伝子組換え農産物の意図せざる混入を5%以下に抑えて生産された大豆やとうもろこしに対して、食品パッケージに「適切に分別生産流通管理をしている」と表示することが可能になりました。

また、分別生産流通管理を行い、遺伝子組換え農産物の混入が完全にないと認められる大豆やとうもろこしについては、「遺伝子組換えでない」と表示することが可能となります。

これにより、遺伝子組換え農産物が使用されていないという証明が提供され、消費者の選択肢が広がります。

IP管理とは、遺伝子組換え作物とそうでない作物が混ざらないように流通管理を行う仕組みです。

この管理により、以下のような表示が可能になります。

- 混入がないと認められる場合:「遺伝子組換えでない」

- 混入率が5%以下で管理されている場合:「適切に分別生産流通管理されている」

原料原産地表示制度の拡充

2022年に、輸入品を除くすべての加工食品について、最も使用されている原材料の産地を表示することが義務づけられました。

産地の表示には以下の方法があります。

| 表示方法 | 表示例 | 補足 |

|---|---|---|

| 国別重量順表示 | 豚肉(アメリカ、カナダ、日本) | 使用している豚肉の重量が多い順に国名を記載 |

| 製造地表示 | 豚肉(○○工場製造) | 最終的に製品が製造された場所(工場など)を表示 |

| 又は表示 | 豚肉(国産又はアメリカ産) | 複数の産地のいずれかを使用している場合に、「又は」で繋いで表示 |

| 大括り表示 | 豚肉(北米) | 複数の国や地域をまとめて表示 |

| 大括り表示+又は表示 | 豚肉(ヨーロッパ又は国産) | 大括りの地域と、それ以外の特定の産地を「又は」で繋いで表示 |

食品添加物に関する表示基準も改正

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインは、消費者が食品添加物の使用有無を正確に理解し、安心して食品を選べるように、2022年3月に消費者庁が公表したものです。

このガイドラインでは、「無添加」などの誤解を招く可能性のある表示を禁止し、不使用の場合は具体的な添加物名を明記すること、同種の製品で一般的に使用されていること、加工助剤やキャリーオーバーは対象外であること、過度な強調を避けることなどの基準を示しています。

食品業界はより透明性の高い情報提供が求められ、消費者の信頼向上に繋がることが期待されています。なお、このガイドラインは2024年3月末までに見直し期間が設けられており、今後の改正も注目されます。

5. しいたけの原産地表示の改正

しいたけの原産地は、従来の生産地だけでなく、原木または菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することが義務づけられました。生鮮しいたけについては令和4年9月末まで、しいたけ加工品については令和5年3月末までが猶予期間として設定されています。

6. アサリの原産地表示ルールの厳格化

アサリの「蓄養」期間は成育期間に含まれないことが定義されました。ただし、輸入された稚貝のアサリを国内で1年半以上育成し、育成に関する証明書を保存している場合は、国内育成地を原産地として表示することが可能となります。

食品表示基準違反時の対応

食品表示基準は、消費者が食品の内容を正しく理解し、安全な食品を選択するために不可欠なルールです。

この基準が守られない場合、消費者の信頼を損なうだけでなく、健康被害につながる可能性もあります。

そのため、食品表示基準に違反する行為に対しては、厳格な対応が取られることになっています。

違反を発見するための監視体制

食品表示基準の遵守状況を確認するため、国や自治体は以下の権限を行使し、監視体制を構築しています。

| 権限 | 対象大臣 | 実施内容 | 委任先 |

|---|---|---|---|

| 立入検査 | 内閣総理大臣、農林水産大臣(酒類以外)、財務大臣(酒類) | 事業所や工場などに立ち入り、帳簿書類や食品、製造設備などを検査 | 内閣総理大臣 → 消費者庁長官、都道府県知事、指定都市の長、保健所設置市の長、特別区の長<br>農林水産大臣 → 地方支分部局の長・都道府県知事・指定都市の長<br>財務大臣 → 国税庁長官・地方支分部局の長 |

| 報告徴収 | 上記大臣、委任を受けた者 | 食品事業者に対し、必要な事項に関する報告を求める | 上記委任先に準ずる |

| 物件提出 | 上記大臣、委任を受けた者 | 必要に応じて、食品事業者に対し、帳簿書類やその他の物件の提出を命じる | 上記委任先に準ずる |

| 収去 | 内閣総理大臣 | 検査に必要な量の食品などを無償で採取する | 消費者庁長官、都道府県知事、指定都市の長、保健所設置市の長、特別区の長 |

これらの措置は、違反行為の早期発見と、違反状況の詳細な把握を目的としています。

違反是正と再発防止のための行政指導

食品表示基準に違反する行為が確認された場合、行政機関は違反の種類や程度に応じて、以下の行政指導を行います。

| 措置 | 対象となる違反の例 | 主な実施主体 |

|---|---|---|

| 指示 | 表示事項の不表示、遵守事項の不遵守(例:アレルゲン表示の文字サイズが小さい、栄養成分表示の単位が誤っているなど) | 消費者庁、農林水産省、財務省、都道府県等 |

| 命令 | 原産地(原材料の原産地を含む)の虚偽の表示など、消費者の商品選択に重要な影響を与える悪質な違反 | 消費者庁、都道府県等 |

| 回収等命令 | 食品の安全性に重大な影響を及ぼす可能性がある場合(例:アレルギー表示の欠落、意図しない有害物質の混入など)、消費者の生命または身体に対する危害の発生または拡大を防止するため、食品の回収や廃棄などを命じる | 消費者庁、都道府県等 |

これらの指示・命令に従わない場合、後述する罰則が科せられることがあります。特に、回収等命令は、緊急性の高い状況において迅速な対応を求めるものです。

違反行為への制裁と抑止:罰則

食品表示基準に違反する行為は、法律によって罰せられます。特に、消費者の食品選択や安全性に重要な影響を与える違反については、より重い罰則が科せられます。

| 違反行為 | 個人の罰則 | 法人の罰則 | 根拠となる法律 |

|---|---|---|---|

| 命令違反(原産地の虚偽表示) | 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科 | 3億円以下の罰金 | 食品表示法第17条 |

| 食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示をしない場合 | 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 | 1億円以下の罰金 | 食品表示法第18条 |

| 命令違反(上記以外) | 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 | 食品表示法第19条 |

| 表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しなかった場合 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 | 食品表示法第20条 |

| 立入検査等を拒んだとき | 50万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 | 食品表示法第21条 |

| 自主回収届出をしないとき | 50万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 | 食品表示法第21条 |

食品表示法第17条~21条(クリック or タップ)

第六章 罰則

第十七条

第六条第八項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十八条

第六条第八項の内閣府令で定める事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十九条

食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第二十条

第六条第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第八条第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

二 第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

三 第十条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

その他関連法規

食品表示に関する不正行為は、食品表示法以外にも以下の法律で規制されています。

- ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条、健康増進法(平成14年法律第103号)第65条

一部の虚偽または誇大な表示や広告を禁止

- ・不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条第1項

優良誤認表示、有利誤認表示などを禁止

- ・特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第12条

誇大広告、不実告知などを禁止

食品表示基準違反に対する監視体制、行政指導、そして罰則は、消費者が安心して食品を選べる環境を守るための重要な仕組みです。食品事業者は、これらの措置を十分に理解し、常に食品表示基準を遵守した事業活動を行うことが求められます。

違反行為は、消費者の信頼を失墜させるだけでなく、法的な責任も問われることになるため、適切な表示管理体制を構築することが不可欠です。

まとめ

食品表示法と食品表示基準は、消費者が安全で信頼できる食品を選ぶために欠かせない制度。とくにアレルギー表示や産地情報、成分の詳細は健康や安全に直結する大切な情報です。

法改正も随時行われているため、事業者だけでなく、消費者側も正しい知識をもっておくことが安心につながります。食品を選ぶときは、表示内容にもぜひ注目してみてください。