蘇とは| 古代の乳製品と仏教「五味」

蘇(そ)は、時に「酥(そ)」とも書かれる、古代日本で非常に珍重された乳製品です。現代の私たちがイメージするチーズやバターとは異なる独自の製法と位置づけを持ち、当時の食文化において極めて重要な役割を担っていました。その存在は古文書や仏教経典にも記されており、単なる食品という枠を超えた、特別な意味合いを持っていました。

蘇とは

蘇(そ)とは、昔の日本で作られていた特別な乳製品(にゅうせいひん)です。

今のように冷蔵庫や保存技術がなかった時代、牛乳を長く保存するために工夫して作られていました。

蘇=バターではない?

蘇はバターとはまったく違う食品ですが、再現された蘇の中には、見た目や香りがバターのようだと感じられるものもあります。

- 黄色っぽい色合い

- バターやフレッシュチーズに似た香り

- こくのある濃厚な味わい

こうした特徴から、「バターみたい」と表現されることがあるのです。

ただしこれは、あくまでも感覚的な印象にすぎません。バターは牛乳から脂肪分だけを取り出して作るのに対し、蘇は牛乳のすべての成分を煮詰めて凝縮したものです。

つまり、製法も成分も異なるまったく別の食品であるという点を理解することが大切です。

蘇を現代の食品で例えると?

蘇は、現代ではあまり食べられていませんが、似ている食品があります。

| 練乳(コンデンスミルク) | 牛乳を煮つめて甘く濃くしたもの。水分を飛ばすという点では蘇とよく似ている。 |

|---|---|

| フレッシュチーズ | 加熱して固まりになったチーズ。再現された蘇を食べた人が「チーズのようだ」と感じることがある。 |

| 固形のクリームのようなもの | 牛乳の脂肪分も残っているため、濃厚なクリームが固まったような食感になることもある。 |

蘇に含まれる栄養

| 乳脂肪 | クリームのようなコクのある油分。風味や濃厚さのもとになる。 |

|---|---|

| 乳たんぱく | 筋肉や体を作る成分。栄養価が高く、体づくりに重要。 |

| 乳糖 | 牛乳にふくまれる自然な甘み。やさしい甘さのもと。 |

牛乳の中には、いろいろな栄養が含まれています。

蘇は、これら牛乳のすべての固まりやすい成分を残さず、煮つめて作る食品です。

つまり、牛乳のエッセンスがぎゅっと詰まったものだと考えられます。

蘇と仏教「五味」との関連性

「蘇」がどのように位置づけられていたかを知るためには、仏教の教えに登場する“乳製品の分類”に目を向けるのも一つの手がかりです。

実は、大乗仏教の経典『大般涅槃経(だいはつねはんぎょう)』の有名な一節には、「牛乳が加工されていく5つの段階=五味(ごみ)」のことが記されており、その中に蘇と似た性質を持つ乳製品が含まれているのです。

「譬(たと)へば牛より乳を出し、乳より酪(らく)を出し、酪より生酥(しょうそ)を出し、生酥より熟酥(じゅくそ)を出し、熟酥より醍醐(だいご)を出すが如し。

醍醐は最上にして、若し服する者有らば、衆病皆除く。」

この一文は、牛乳が5つの段階を経て変化し、最終的にもっとも優れた乳製品「醍醐」になるという流れを表しています。そして、この五段階の乳製品が「五味」です。

仏教ではこの過程を、教えが少しずつ深まり、最終的に悟りへ至る道のりにたとえています。つまり「乳」は仏教の基礎的な教え、「醍醐」は最も深く、完全な悟りを意味するというわけです。

この中の「生酥(しょうそ)」が、日本で作られていた蘇と性質が似ていると考えられており、「蘇のルーツ」として注目されているのです。

乳(にゅう)

牛からしぼったそのまま「五味」の出発点であり、牛から搾られたままの生乳を指します 。古代日本では、牛乳は単なる飲料ではなく「飲む薬」として、主に皇族や貴族の健康維持のために用いられ、衛生的観点から煮沸して冷ましてから飲用された記録も残っています 。

酪(らく)

乳の次に位置づけられる乳製品で、現代のヨーグルトに類似した「発酵乳製品」であるという見解が最も有力です 。古代中国の農書「斉民要術」や薬学書「本草綱目」には、牛乳を煮沸し、クリーム層を除いた残乳に古い発酵乳を加えて作られたと記されています 。日本の百科事典「倭漢三才圖會」では、「乳の粥」と表現されています 。

生酥(しょうそ)

「五味」の三番目の段階で、酪をさらに加工して得られる乳製品です 。その製造過程は、酪から脂肪分を分離・濃縮する、あるいは乳固形分を加熱濃縮するものであったと推測されます。現代の研究では、バターに近い製品であるという説が有力です 。また、「発酵クリーム」または「クリーム」に近いとする見解も存在します 。

この生酥こそが、古代日本で「蘇」と呼ばれていた乳製品に近い存在だと考えられています。ただし、仏教経典では酪から作るとされているのに対し、日本の蘇は牛乳をそのまま煮詰めて作られます。そのため、「似ているけれど、まったく同じではない」と理解することが大切です。

熟酥(じゅくそ)

「五味」の四番目の段階で、生酥をさらに濃縮・加工して得られる乳製品です 。その性質は、生酥(バター)からさらに水分や非脂肪固形分を取り除き、脂肪分を高度に濃縮したものであると推測されます。現代の研究に基づく最も有力な解釈は、バターオイルです 。これは、低級脂肪酸や不飽和脂肪酸を多く含み、常温でも液状になりやすい脂肪分であると考えられています 。

醍醐(だいご)

「五味」の最終段階を飾る、牛乳加工品の最高級品と位置づけられる製品です 。その究極的な味わいから「万病を除く」とまで言われ、仏教においては最高の教えや悟りの象徴とされました 。この「衆病皆除く」という効能は、現代的な意味での万能薬というよりは、古代社会における醍醐の極めて高い栄養的・経済的価値、そしてその希少性がもたらす象徴的な意味合いを反映していると考えられます。

現代の研究に基づく醍醐の解釈には複数の説がありますが、最も有力なのは、熟酥(バターオイル)からさらに分離された、常温でも液状になりやすい、ごく少量しか得られないバターオイルの特定画分であるという説です 。これは、極上の乳製品やバターオイルを指すという見解とも一致します 。一部には、非常に質の良いナチュラルチーズに近いものとする説も存在します 。

蘇の味わいの素晴らしさは、現代の日本語にもその名残をとどめています。

まさに物事の真髄や最高の楽しみを指す言葉、「醍醐味(だいごみ)」は、この最高級の乳製品「醍醐」が語源となっています 。

この言葉が現代まで伝わっていることを考えると、当時の人々が「醍醐」の味をどれほど絶賛し、最高の喜びとして捉えていたかがよくわかります。

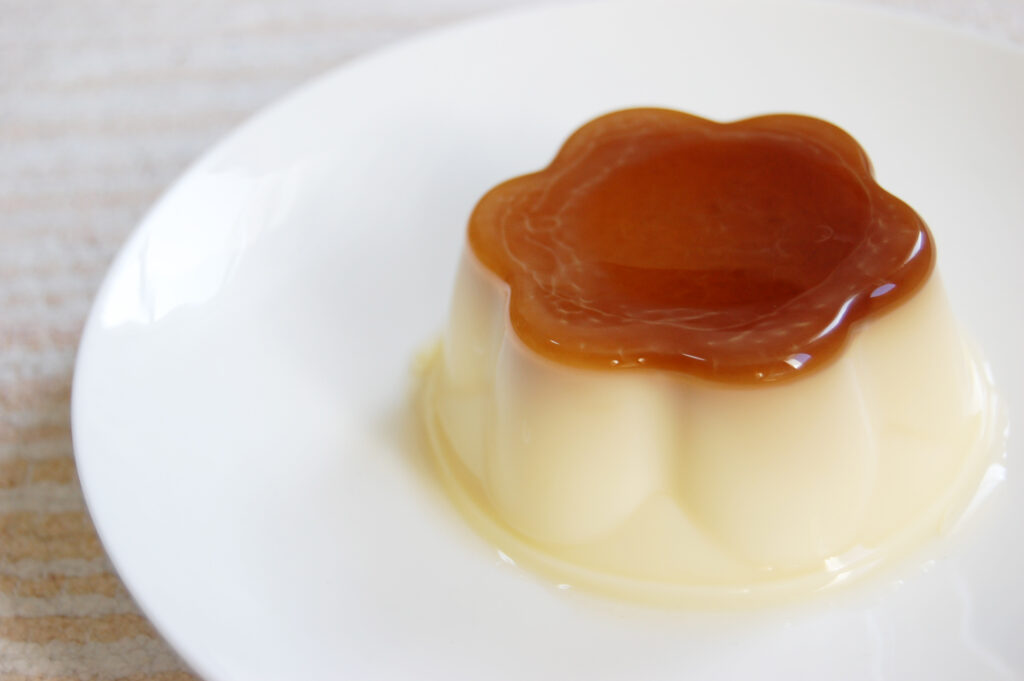

蘇(そ)の作り方はとてもシンプル

蘇は、牛乳をコトコト煮つめるだけで作れる、昔ながらの乳製品です。

特別な材料も道具も必要ありません。

作り方は驚くほど簡単ですが、時間と手間がかかります。

けれど、その分だけ牛乳のうまみと栄養がギュッと詰まった濃厚な味わいに仕上がります。

実際に古代のレシピをもとに現代で再現された手順をご紹介します。

牛乳を煮つめる

中火〜強火で牛乳を温めながら、ゴムベラでゆっくりかき混ぜ続けます。

沸騰したら火を弱め、表面にできる膜やフチについたカスも集めながら混ぜます。

だんだん水分が減っていく

加熱してから1時間ほどで、牛乳は半分くらいの量に減ってきます。

まだドロドロにはなっていませんが、牛乳の中の水分がどんどん飛んでいます。

とろみが出てきたら仕上げのサイン

さらに10分ほど加熱すると、牛乳にとろみが出てきます。

ゴムベラを動かすとフライパンの底が見え、跡が残る状態になります。

ここからは焦げやすくなるので、目を離さずに混ぜ続けてください。

冷まして固める

ひとつにまとめて粗熱をとったあと、ラップで包み、冷蔵庫で3時間ほど冷やします。

これで完成です!

出来上がった蘇は、ほんのり甘くて、やさしい味がします。砂糖は入れていないのに、牛乳の甘みだけで自然な風味を楽しめます。

古代日本における蘇の評価

日本における牛乳の利用の歴史は、飛鳥時代の645年(大化元年)にまで遡ります。

この時期、百済からの帰化人である善那(ぜんな)が孝徳天皇に牛乳を献上したことが記録されており、これが日本における牛乳文化の萌芽とされています 。当

時の牛乳は、現代のような日常的な飲料としてではなく「飲む薬」として認識され、主に皇族の健康維持を支える重要な役割を担っていました 。

その後、大宝律令(701年)の制定に伴い、皇族用の指定酪農家である「乳戸(にゅうこ)」が都の近くに集められ、宮中に牛乳や、煮詰めて保存性を高めた「蘇」が供御される体制が確立されました 。

元正天皇は七道諸国に蘇の貢納(税として納めること)を命じるなど、国家レベルで生産が管理されるほどの重要性を持っていました 。

この制度は、乳製品が一般庶民には手の届かない、極めて高価で希少な品であり、権威を象徴する特別な存在であったことを示しています 。

古代において蘇がこれほどまでに重宝された背景には、いくつかの理由があります。

栄養価

牛乳を濃縮しているため、動物性たんぱく質や脂質、ビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれており、当時の食生活において非常に効率の良い栄養源でした 。特にたんぱく質はアミノ酸スコアが100に近く、卵に次いで良質なバランスで含まれる食品とされています 。肉食が忌避される時代において、牛乳由来の動物性たんぱく質を摂取できる貴重な方法だったと言えます。

保存性

水分を飛ばして凝固させているため、当時の技術では非常に保存性が高かったと考えられます 。現代のように冷蔵技術がない時代には、日持ちする食品は重宝されました。

希少性

牛乳を大量に確保し、長時間煮詰めるという手間のかかる製造過程を考えると、生産量は限られていたでしょう 。そのため、非常に希少価値の高い食品でした。乳製品がエリート層に限定された薬用・儀礼的な品として扱われた背景には、その希少性と、滋養強壮や病気の治療に効果があると認識されていたことが挙げられます 。

薬効

『涅槃経』の記述にもあるように、「万病を除く」という薬効が信じられていたことも、その価値を高めました 。これは、現代的な意味での万能薬というよりは、古代社会における醍醐の極めて高い栄養的・経済的価値、そしてその希少性がもたらす象徴的な意味合いを反映していると考えられます。古代において、高栄養価の食品、特に脂肪は、健康維持と生存に不可欠なものとして極めて高く評価されたため、醍醐は強力な「薬」として認識されたのでしょう。

蘇が起こした現代への影響

蘇の製造技術や、乳製品を甘く加工して楽しむという文化は、現在の和菓子や洋菓子にもそのルーツを見出すことができます。

牛乳や乳製品をベースにした甘味は、現代のスイーツ文化においても欠かせない要素であり、古代の人々が「蘇」や「醍醐」に感じた感動は、形を変えながらも今も私たちの味覚の楽しみを支え続けています。

現代では、牛乳やチーズ、ヨーグルトなどが手軽に手に入りますが、かつてはそれらが非常に貴重な「蘇」や「醍醐」として、特別な存在であったことに思いを馳せるのも面白いですね。

まとめ

古代の乳製品「蘇」と仏教の「五味」は、単なる食品の歴史に留まらず、当時の社会、文化、そして人々の価値観を映し出す鏡です。

「乳」から始まり、「酪(発酵乳)」、「生酥(バターやクリーム)」、「熟酥(バターオイル)」、そして「醍醐(最高級のバターオイル画分)」へと段階的に精製される過程は、乳の主要成分である脂肪分を段階的に分離、濃縮、精製していく古代の知恵を示しています 。

このプロセスは、腐敗しやすい乳から、より安定で栄養価の高い保存食を作り出す工夫であり、高濃度の脂肪が貴重なエネルギー源として認識されていたことを物語っています。

「醍醐」が「最高級品」とされ「万病を除く」とされたのは、その極めて高い栄養価と、複雑な精製過程を経てごく少量しか得られない希少性によるものでしょう 。

そして、「醍醐味」という言葉が現代にまで受け継がれていることは、その味わいが時代を超えて人々に感動を与え続けている証拠です。