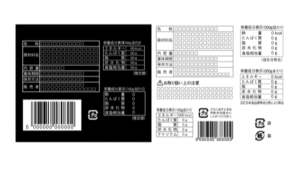

加工食品の表示例|9項目を簡単に説明【食品表示基準】

加工食品の食品表示ルール

食品表示の重要性と基本的な考え方【加工食品】

食品表示は私たちが日々購入する食品の安全性や品質を判断するための大切な情報源です。特にお菓子やスイーツを選ぶとき、アレルギー成分の有無や原材料、消費期限などの情報は健康を守るために欠かせません。食品表示の正しい理解は、自分に合った食品選びのカギとなります。

食品表示は「食品表示法」という法律に基づいて行われています。この法律は消費者が食品を選ぶ際に役立つ情報を提供し、健康被害を防ぐことを目的としています。製造者や販売者は法律に従って正確な情報を表示する義務があり、違反すると罰則の対象となることもあります。

消費者向けに販売される食品、特にお菓子やスイーツ(加工食品)には9つの重要な表示項目があります。これらの項目は食品の安全性や品質を判断するための基本情報となっています。この記事では、それぞれの表示項目について分かりやすく解説していきます。

名称

「名称」とは、加工食品が何であるかを示す基本情報です。

食品表示における「名称」は、次のようなルールに基づいて表示されなければなりません。

一般的な名称を用いること

名称は表示しようとする加工食品の内容を表す一般的な名称を表示する必要があります。例えば「チョコレートケーキ」「クッキー」「アイスクリーム」などです。これによって消費者は一目でその食品が何であるかを判断することができます。

お菓子やスイーツの名称表示の例としては他にも、「ビスケット」「ケーキ」「プリン」などがあります。また、「チョコレート菓子」「焼き菓子」のように菓子の種類を表す一般的な名称で表示されることもあります。

名称は消費者にとって最初に目に入る情報であり、その食品のイメージを大きく左右します。そのため、誤解を招くような紛らわしい名称は避け、内容を正確に表現する名称を選ぶことが重要です。例えばチョコレートをほとんど使用していないのに「チョコレートケーキ」と表示することは適切ではありません。

- 消費者の誤認を防ぐため

- 成分や品質の透明性を確保するため

- 法律に準拠し、安全・安心な食品流通を守るため

※乳や乳製品の場合

「乳」や「乳製品」に関しては、より細かい規定があります。厚生省令(現在の厚生労働省)第52号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」第2条に従い、「種類別」を明記しましょう。名称は成分や品質の指標でもあります。

例えば単に「ヨーグルト」ではなく「発酵乳」や「乳飲料」など、厚生労働省令に定められた分類に従って表示します。

※基準別表第4に記載された食品

この表に記載された食品には個別に定められた名称の表示方法があり、それに従う必要があります。

※基準別表第5に記載された食品

この表に記載された名称は該当する食品にしか使えません。それ以外の食品に使うことは法律で禁止されています。

例えばチョコレートと名乗るためには、カカオ成分が一定以上含まれている必要があります。これは消費者が名称から品質や成分をある程度予測できるようにするための規定です。

保存方法

食品を安全に、そしておいしく楽しむために欠かせないのが「保存方法」の表示です。これは開封前の状態で、どのように保存すればよいかを示すもので、食品の品質や安全性を守るうえで非常に重要な情報です。

保存方法とは、食品の鮮度や風味、衛生状態を保つために適した保管条件を明記したものです。表示の対象は「開封前」の状態が基本です。

基本の表示例

保存方法の表示は、食品の性質に応じて次のような表現が使われます。

| 直射日光を避け、常温で保存 | 光や熱で品質が変化しやすい食品(例:クッキー、せんべい)に使われる |

| 高温多湿を避けて保存 | 湿気に弱く、カビや食感劣化が起こりやすい食品向け(例:焼き菓子) |

| 28℃以下で保存 | チョコレートなど、熱に弱い食品に使われる基準温度 |

| 要冷蔵(10℃以下) | 生菓子や冷蔵が必要な食品に表示。温度管理が品質・安全性に直結する |

| 冷凍(-18℃以下で保存) | アイスクリームや冷凍ケーキなど、凍結保存が前提の食品 |

一般的に「常温」とは15℃〜25℃程度を指します。ただし季節や環境により前後することがあります。

お菓子類は温度や湿度に敏感なため、正しい保存が特に重要です。

| お菓子の種類 | よく使われる保存表示 | 理由・注意点 |

|---|---|---|

| チョコレート | 「28℃以下で保存」 | 高温で溶ける・ブルーム(白い変色)が出る |

| 焼き菓子(クッキー等) | 「直射日光・高温多湿を避けて常温保存」 | 湿気を吸うと食感が悪くなる |

| 生クリーム使用のケーキ | 「要冷蔵(10℃以下)」 | 雑菌の繁殖を防ぐため |

| 冷凍スイーツ | 「-18℃以下で冷凍保存」 | 保存温度が上がると、品質が劣化しやすくなる |

食品衛生法 第13条 第1項に基づく表示

一部の食品には、食品衛生法によって保存方法の基準が明確に定められているものがあります。その場合は、必ず法令に従った表示が必要です。

保存方法を守るメリット

- 食品の劣化を防ぐ

- カビや異臭の発生を抑える

- 味や食感、色の変化を最小限にする

- 食品の安全性を確保

- 賞味期限どおりに美味しく食べられる

保存方法を守ることで、表示された賞味期限内の風味や品質をキープできます。

開封後の保存

近年では、包装技術の進化により、未開封であれば常温保存できる製品も増えています。しかし、開封後は別の保存方法が必要な場合が多いため、パッケージには以下のような補足情報が記載されることもあります。

- 「開封後は冷蔵庫に入れ、早めにお召し上がりください」

- 「開封後は密封容器に入れて保存してください」

特に生菓子は、開封後の温度管理が安全性に直結します。夏場は特に注意しましょう。

消費期限・賞味期限

原材料表示のルールを正しく守ることは、消費者の安心と信頼につながります。とくにお菓子やスイーツのようにアレルギーの原因となる材料を含みやすい商品では、正確でわかりやすい表示が大切です。

消費期限と賞味期限の違い

食品には「消費期限」または「賞味期限」のいずれかが表示されています。消費期限は品質が急速に劣化する食品に表示され、この日までに食べるべき期限を示します。一方、賞味期限は品質の劣化が比較的緩やかな食品に表示され、おいしく食べられる目安となる期限を示します。

| 項目 | 消費期限 | 賞味期限 |

|---|---|---|

| 対象食品 | 傷みやすい食品(弁当、生菓子など) | 比較的日持ちする食品(ビスケット、缶詰など) |

| 表示の目的 | 安全に食べられる期限を示す | おいしく食べられる目安を示す |

| 期限を過ぎたら | 食べるべきではない | すぐに食べられなくなるわけではない |

お菓子やスイーツの場合、生クリームを使用したケーキなどの生菓子には消費期限が、ビスケットやチョコレートなどの日持ちするお菓子には賞味期限が表示されます。消費期限を過ぎた食品は食べるべきではありませんが、賞味期限はあくまでおいしく食べられる目安であり、すぐに食べられなくなるわけではありません。

表示のルール:期限の書き方

食品のパッケージに表示される期限の書き方には、いくつかのルールがあります。

それは、製造日からの期間によって変わります。

【1】製造から3か月以内の食品の場合

この場合は、年月日まで詳しく表示する必要があります。

表示方法は次のいずれかで行います。

※「.(ドット)」の印字ができない場合、省略しても問題ありません。また、月や日が1桁のときは「06.01.05」のように2桁で表示します。

【2】製造から3か月を超える食品の場合

この場合は、年月までの表示でもOKです。年月日を表示することも可能です。

※こちらも「.」が使えない場合は省略できます。月が1桁のときも「06.01」のように2桁表記が必須です。

お菓子やスイーツでは、賞味期限の長いビスケットやチョコレートなどは年月表示、賞味期限の短い和菓子や洋菓子は年月日表示となることが多いです。

原材料名

食品に記載される「原材料名」は、私たちが食べるものが何からできているかを知るための重要な情報です。特にアレルギーや食の安全が気になる方にとって、正確な表示は欠かせません。

「重い順」に記載するのが基本

| 原材料名:小麦粉、砂糖、バター、卵 |

原材料は、使用された量(重量)の多いものから順に表示する決まりがあります。小麦粉が一番多く使われていて、次に砂糖、バター、卵の順で使われていることを示しています。

複合原材料がある場合

「複合原材料」とは、すでにいくつかの材料が混ざった状態で仕入れた加工品のことです。たとえば「マヨネーズ」「チョコレート」などが該当します。複合原材料を使うときは、その中に含まれる原材料も括弧内に記載します。その複合原材料名の後ろに括弧を付け、中の原材料を重量割合の高い順に表示します。例えば「チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアバター、全粉乳)」のように表示します。

ただし、複合原材料の原材料が3種類以上あり、かつその割合が5%未満である場合は「その他」と表示することができます。また、複合原材料の製品全体における重量割合が5%未満である場合や、複合原材料の名称からその原材料が明らかな場合(例えばマヨネーズ)は、中の原材料の表示を省略することも可能です。

省略できる場合

| パターン | 表示例 | 解説 |

|---|---|---|

| 基本表示 | マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖) | 中の原材料をすべて記載 |

| 「その他」表示 | マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他) | 香辛料・食塩・砂糖が5%未満で「その他」と記載可能 |

| 中の原材料を省略 | マヨネーズ(卵を含む) | 製品に占める割合が5%未満、または中身が想像できるため省略可能 |

複合原材料の中で、次の2つの条件にあてはまる場合、一部の原材料を「その他」とまとめることができます。

条件1

- 複合原材料の構成が3種類以上で

- かつ、3位以下の原材料の割合がすべて5%未満

→ 「その他」で表示できます。

条件2

- 複合原材料全体が製品に占める割合が5%未満

- または、名前から中の原材料が明らかな場合

→ 中の原材料を省略可能です。

混合しただけの複合原材料は分けて書ける

ただ単に材料を混ぜただけで、見た目や性質が大きく変わらないものは、「複合原材料」としてまとめずに、元の材料に分けて表示してもOKです。

例えば「砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩」を混合した「ココア調製品」を使用した場合、「ココア調製品(砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩)」と表示する代わりに、各原材料を分割して「小麦粉、バター、砂糖、鶏卵、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩」のように表示することができます。

ただし、複合原材料に一般的な名称がある場合や、性状に大きな変化がある場合(例えばどらやきの皮と餡)は、元の原材料に分割して表示することはできません。このような場合は「皮(小麦粉、卵、砂糖)、つぶあん(砂糖、小豆、水あめ、寒天)」のように表示する必要があります。

「総称」でまとめることもできる

- 野菜(にんじん、たまねぎ、キャベツ)

- 食肉(牛肉、豚肉)

- 納豆(大豆、納豆菌)

- 添付たれ(しょうゆ、砂糖、みりん)

複数の同じ種類の材料を使っている場合は、総称+括弧の形でまとめても構いません。表示の順番は、それぞれの中で重量が多いものから順に書きます。

特別な表示方法が定められている食品

一部の食品については、別の基準表(基準別表第4)に従った表示方法が定められています。該当する場合は、そのルールに従う必要があります。

添加物

食品添加物とは、食品の保存性を高めたり、色や風味を整えたりする目的で使われる成分です。表示ルールには、消費者に誤解を与えないよう、明確な基準が定められています。

| 栄養強化目的の添加物 | 原則 表示不要 | 特別用途食品や機能性表示食品等に使用されるビタミン・ミネラルなど |

|---|---|---|

| 加工助剤 | 表示不要 | 食品製造工程で使われ、最終製品にほとんど残らないもの |

| キャリーオーバー | 表示不要 | 原材料に含まれていた添加物で、加工後に食品中に残っているもの |

| 上記以外の添加物 | 表示が必要 | 重量の多い順に表示 |

添加物の表示ルール

1. 添加物は「原材料」とは別扱い

食品の原材料名の最後に、添加物をまとめて表示します。

添加物は食品の品質保持や風味向上、色づけなどのために使用される成分で、原材料名とは区別して表示することが求められています。

2. 表示順序は重量順

使用量の多い順に、以下のように表示します。

- 物質名をそのまま表示(例:膨張剤、着色料)

- 一括名でも可(例:香料、甘味料)

- 必要に応じて用途名+物質名(例:甘味料(ステビア)、着色料(赤色102号))

添加物は重量割合の高いものから順に、その物質名(例えば「膨張剤」「着色料」など)を表示します。

特定の添加物については用途名も併記する必要があります。例えば「甘味料(ステビア)」「着色料(赤色102号)」のように表示します。また、一般的に広く使用されている名称や一括名(例えば「香料」「着色料」)を使用することもできます。

3. 構成要素ごとの表示も可能

複数の加工食品で構成されている場合、パーツごとに原材料・添加物を表示できます。

例(どら焼きのような加工食品)

原材料名:皮(卵、小麦粉、砂糖)、つぶあん(砂糖、小豆、水あめ、寒天)/膨張剤

または構成せずに一括表示も可能:

原材料名:砂糖、卵、小麦粉、小豆、水あめ、寒天/膨張剤

「無添加」表示についての規制

「無添加」や「○○不使用」などの表示は、消費者に安心感を与える一方で、誤認を招くリスクがあります。

そのため、消費者庁は令和4年3月30日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を公表しました。

表示の注意点(例)

このガイドラインによれば、例えば「保存料不使用」と表示しながら、別の保存効果のある添加物を使用している場合や、そもそも保存料が一般的に使用されない食品に「保存料不使用」と表示することは、消費者を誤認させる可能性があるため避けるべきとされています。

| 「保存料不使用」 | 他の保存効果のある添加物(例:pH調整剤など)を使っている場合は誤認につながる可能性 |

|---|---|

| 「保存料不使用(おにぎり)」 | そもそも保存料が一般的に使われていない食品では、この表示は誤認の恐れあり |

- 「不使用」の表示は一律禁止ではない

- ただし、以下のような誤認を招く表示は禁止されます

- 使用していない添加物名をあえて強調し、無添加を装う

- 本来使われない食品に不使用表示をつける

- 別の添加物で同じ効果を出しているのに、一部だけを「不使用」とする

内容量

内容量とは、その食品にどれだけの量が入っているかを示す情報です。商品を選ぶときに、価格とのバランスや食べる量の目安を判断する手がかりになります。

内容量の表示は、商品の選び方や価格の比較、食べきりやすさを考えるうえで大切な情報です。特にお菓子やスイーツでは、見た目のボリューム感と実際の内容量が異なる場合もあるため、表示を確認する習慣をつけると安心です。

正しい内容量表示の見方を知ることで、自分に合った食品選びができるようになり、無駄なく・健康的に食生活を楽しむことができるでしょう。

表示方法

内容量は、食品の状態に応じて重さ(g・kg)、体積(ml・L)、個数などで表示されます。必ず単位とともに明記されています。

| 表示方法 | 単位 | 例 | よく使われる商品 |

|---|---|---|---|

| 重量 | g・kg | 100g、1.5kg | クッキー、ビスケット、チョコレート |

| 体積 | ml・L | 200ml、1L | ゼリー、プリン、ドリンクタイプのスイーツ |

| 数量 | 個数 | 6個入り、10個入り | キャンディ、小包装の焼き菓子 |

※個包装タイプでは、「100g(10個入り)」のように、重量+個数の併記がされる場合もあります。

お菓子・スイーツの例

内容量の表示は、商品ごとに異なります。以下は、よくあるお菓子の具体例です。

このように、中身の形状や状態に応じて、表示の仕方が変わります。

特定商品に関する規定

計量法による「特定商品」とは?

日本では「計量法」により、一部の食品が特定商品に指定されています。これに該当する商品には、より厳密な計量と表示が義務づけられています。

例えば下記の食品です。

これらの商品では、内容量の誤差が一定基準内に収まるように、製造時にしっかりと計量されています。

内容量表示を見るときのポイント

食品表示の中でも、内容量は「価格」「保存方法」「食べる量」と深く関係しています。表示を見るときは、以下の点に注意しましょう。

栄養成分の量及び熱量

栄養成分表示は、食品に含まれる主要な栄養素と熱量(エネルギー量)を、一定の基準に基づいて記載するものです。健康管理やアレルギー対策、ダイエットなどに役立つ大切な情報です。

基本5項目の表示が義務付けられている食品

容器包装に入った加工食品(スーパーやコンビニで販売される食品の多く)には、次の5つの栄養成分の表示が義務付けられています。

| 表示名 | 内容 | 単位の例 |

|---|---|---|

| エネルギー | 熱量(カロリー) | kcal |

| たんぱく質 | 筋肉や皮膚など体を作る栄養素 | g |

| 脂質 | エネルギー源となる脂肪分 | g |

| 炭水化物 | 主に糖質や食物繊維など、体のエネルギー源になる | g |

| 食塩相当量 | ナトリウム量を塩分に換算した値(健康指標) | g |

容器包装に入れられた消費者向けの加工食品には、熱量(カロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量として表示)の5項目の表示が必要です。これらはそれぞれ「エネルギー」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」として、一定の値または下限値と上限値を表示します。

栄養成分の量及び熱量は、100g、100ml、1食分、1包装などの「食品単位」当たりの量で表示します。例えば「栄養成分表示(1個当たり)」「栄養成分表示(100g当たり)」などと表示し、その後に各栄養成分の量を記載します。1食分当たりで表示する場合は、その量も併記する必要があります。

表示方法と単位

栄養成分は、「〇〇あたり」の単位で表示されます。

- 100gあたり

- 100mlあたり

- 1個(1包装)あたり

- 1食分あたり

食品によって、どの単位で表示するかが異なります。

例えば、プリンなら「1個(80g)あたり」、クッキーなら「100gあたり」といった具合です。

表示の例

以下のように表示されます。

栄養成分表示(1個あたり)

- エネルギー:150kcal

- たんぱく質:2.5g

- 脂質:8.0g

- 炭水化物:17.0g

- 食塩相当量:0.2g

※「1個あたり」と表示した場合、その重さ(例:80gなど)を併記するのが基本です。

任意表示できる栄養成分

ビタミンやミネラルなどは任意表示です。表示するかどうかはメーカーの判断に任されています。例えば任意表示項目は下記です。

- ビタミンC、ビタミンB群、ビタミンEなど

- カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラル

- 食物繊維

- 飽和脂肪酸、トランス脂肪酸

※健康志向の商品では、これらの項目を積極的に表示する例が増えています。

また、栄養成分の量が非常に少ない場合(基準値未満)は「0」と表示することができます。

数値の表示方法と例外

「0」と表示できる場合

次のような場合、含まれていても「0」と表示できます。

- 基準値未満のごく微量しか含まれていない

- エネルギーや糖質などが極めて低い(ゼロカロリー食品など)

表示例

- エネルギー:0kcal

- 脂質:0g

- 食塩相当量:0g

推定値による表示

すべての食品を分析するのは手間もコストもかかるため、以下のような方法で栄養成分を推定して表示することが認められています。

推定の方法

- 使用した原材料の成分値から算出

- 類似商品の分析結果をもとに計算

表記上のルール

推定値を使う場合は、必ず以下のような注意文を記載します。

※この表示値は、目安です。

また、計算に使った資料や根拠は、社内で保管する義務があります。

原材料の栄養成分から算出した値や類似食品の分析値などから合理的に推定した値を表示することもできます。その場合は「この表示値は、目安です。」などの文言を表示し、また設定根拠の資料を保管しておく必要があります。

栄養成分表示を見るときのポイント

消費者としては、次の点を意識して見るとよいでしょう。

- 表示単位(100g・1個あたりなど)を確認する

- 食べる量に対してのエネルギー量や栄養量を計算する

- 食塩相当量は特に高血圧予防の観点で重要

- 任意表示項目(ビタミンなど)も参考にする

食品関連事業者の氏名・名称および住所の表示

食品の表示に責任を持つ事業者を明確にするために、氏名(または法人名)と住所を記載します。消費者が問い合わせをする際の窓口となるほか、食品の安全性に問題が生じた場合のトレーサビリティ(追跡可能性)を確保するためにも重要です。

表示する名称の選び方

| 状況 | 表示される名称 |

|---|---|

| 製造業者が責任を持つ | 製造者 |

| 加工業者が責任を持つ | 加工者 |

| 輸入業者が責任を持つ | 輸入者 |

| 販売業者が表示責任を担う場合 | 販売者 |

※製造・加工・輸入業者と販売業者との合意により、販売者が表示責任を持つことも可能です。この場合は「販売者」と表示します。

製造所・加工所の所在地と事業者情報

以下の情報を表示します。

| 国内製品 | 製造所または加工所の所在地、製造者または加工者の氏名・名称 |

|---|---|

| 輸入品 | 輸入業者の営業所の所在地、氏名・名称 |

| 乳製品 | 乳処理場の所在地、乳処理業者の氏名・名称 |

| 特別牛乳 | 特別牛乳搾取処理場の所在地、特別牛乳搾取処理業者の氏名・名称 |

次の場合、省略が可能です。

- 表示責任者の氏名または住所と、製造所や加工所の情報が同一の場合

- 輸入業者や乳処理業者の情報が表示責任者と同一の場合

製造所固有記号の使用

同一製品を二以上の製造所で製造している場合、製造所の所在地や製造者の名称の代わりに「製造所固有記号」を表示することができます。この場合、記号の前に「+」を付けて表示します(例:「製造者:○○食品株式会社 +ABC」)。

造所固有記号を使用する場合は、消費者からの問い合わせに応じるための連絡先や、製造所の情報を掲載したウェブサイトのアドレス、または製品を製造している全ての製造所の情報を表示する必要があります。これにより、消費者は必要に応じて製造所の情報を知ることができます。

使用できる条件

製造者が同一製品を2つ以上の製造所で製造する場合、固有記号を使って表示することが可能です。

【同一製品の定義】

- 同一の規格(原材料・添加物の配合、内容量など)

- 同一の包材(デザイン・表示内容がすべて同一)

【同一製品に該当しない例】

【二以上の製造所のパターン】

- 自社の複数工場で製造

- 委託した他社工場で製造

- 自社工場と他社委託工場で製造

例外的に記号使用が可能な場合

- 届出時点で1製造所のみでも、計画上将来的に他製造所で製造予定がある場合(計画書添付)

- 複数の加工所で衛生状態を最終的に変化させる加工を行っている場合

- 他法令によってトレーサビリティ制度が確立している場合

製造所固有記号の表示方法

記号の表示方法にはルールがあります。以下に示します。

| 表示パターン | 表記例 |

|---|---|

| 製造者の住所等の後に記号をつける | 株式会社○○ 東京都千代田区1-1-1 +AB1 |

| 販売者の情報を代わりに表示する場合 | 株式会社△△ 大阪市中央区2-2-2 +XY2 |

| 委託製造含む場合 | 表示責任者の住所等の後に +記号を追加 |

※容器包装の形状などにより連記できない場合は、別位置に記号を表示しても差し支えありません。

食品表示を正しく理解するためのポイント

食品を選ぶとき、見た目や価格だけでなく「食品表示」も確認していますか?

食品表示には、安全に食べるために必要な情報が詰まっています。とくにアレルギーの有無や消費期限などは、体に直接かかわる大切なポイントです。食品表示は、ただ書いてあるだけではありません。意味を知って見ることで、食品の中身がよくわかります。

食品表示を見る際には、特に原材料名、アレルギー表示、消費期限または賞味期限に注目することが大切です。アレルギーのある方は原材料や添加物をしっかり確認し、期限表示は購入や消費のタイミングを判断する際の重要な情報となります。また、保存方法を守ることで食品の品質や安全性を保つことができます。表示されている保存方法に従って適切に保存し、開封後は特に注意して早めに消費することが望ましいでしょう。

アレルギー表示

アレルギーがある人は、命にかかわる重要な情報です。

■ 義務と推奨の表示区分

| 区分 | 対象品目 | 表示の有無 |

|---|---|---|

| 義務(表示が必ず必要) | 卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生 | 必須表示 |

| 推奨(できるだけ表示) | くるみ、いか、オレンジ、牛肉など21品目 | 任意表示(努力義務) |

※義務品目が含まれていれば、必ず目立つように表示されます。

表示から読み取れる食品の特徴

食品表示を読み込めば、「この商品はどんな特徴があるのか?」をイメージできます。以下のポイントに注目してみましょう。

1. 原材料の順番でわかる味の傾向

| 表示順序 | 味の傾向 |

|---|---|

| 最初が「砂糖」 | 甘みが強い可能性が高い |

| 最初が「カカオマス」 | カカオ風味が濃いビター寄りの味 |

同じチョコレートでも、原材料名の順番を見るだけで印象が変わります。

2. 添加物の数や種類でわかる製法

食品に使われている添加物の表示にも注目しましょう。

添加物が少ない場合

- 比較的シンプルな製法で作られている

- 保存料や香料をあまり使っていない

添加物が多い場合

- 長持ちさせるための保存料や見た目を良くする着色料などが使われている

- 味や食感を整える加工技術が使われている可能性が高い

添加物の名前が多いときは、何のために使われているかも確認してみましょう。

まとめ

食品表示は消費者が食品の内容を理解し、適切に選択するための重要な情報源です。名称、保存方法、期限表示、原材料名、添加物、内容量、栄養成分、事業者情報の9項目は、食品の安全性や品質を判断するための基本情報となります。

これらの表示を正しく理解し活用することで、自分の健康状態やニーズに合った食品を選ぶことができます。特にアレルギーがある方や健康に配慮した食生活を送りたい方にとって、食品表示は欠かせない情報です。

お菓子やスイーツを選ぶ際も、食品表示をチェックする習慣をつけると、より安心して楽しむことができるでしょう。賢い消費者になるために、食品表示の知識を深め、日々の食品選びに役立てていきましょう。