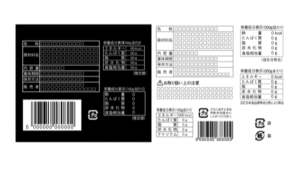

加工食品の食品表示ルール

食品表示の重要性と基本的な考え方【加工食品】

食品表示は私たちが日々購入する食品の安全性や品質を判断するための大切な情報源です。特にお菓子やスイーツを選ぶとき、アレルギー成分の有無や原材料、消費期限などの情報は健康を守るために欠かせません。食品表示の正しい理解は、自分に合った食品選びのカギとなります。

食品表示は「食品表示法」という法律に基づいて行われています。この法律は消費者が食品を選ぶ際に役立つ情報を提供し、健康被害を防ぐことを目的としています。製造者や販売者は法律に従って正確な情報を表示する義務があり、違反すると罰則の対象となることもあります。

消費者向けに販売される食品、特にお菓子やスイーツ(加工食品)には9つの重要な表示項目があります。これらの項目は食品の安全性や品質を判断するための基本情報となっています。この記事では、それぞれの表示項目について分かりやすく解説していきます。

名称:その食品が何であるかを示す基本情報

名称の表示方法と規則

名称は表示しようとする加工食品の内容を表す一般的な名称を表示する必要があります。例えば「チョコレートケーキ」「クッキー」「アイスクリーム」などです。これによって消費者は一目でその食品が何であるかを判断することができます。

乳や乳製品については、法令に基づいた「種類別」の表示が必要です。例えば単に「ヨーグルト」ではなく「発酵乳」や「乳飲料」など、厚生労働省令に定められた分類に従って表示します。これは乳製品の成分規格等に関する省令によって詳細に定義されています。

また食品表示基準の別表第5では、特定の食品については決められた名称以外は使用できないことが定められています。例えばチョコレートと名乗るためには、カカオ成分が一定以上含まれている必要があります。これは消費者が名称から品質や成分をある程度予測できるようにするための規定です。

名称表示の具体例

お菓子やスイーツの名称表示の例としては、「ビスケット」「ケーキ」「プリン」などがあります。また、「チョコレート菓子」「焼き菓子」のように菓子の種類を表す一般的な名称で表示されることもあります。

名称は消費者にとって最初に目に入る情報であり、その食品のイメージを大きく左右します。そのため、誤解を招くような紛らわしい名称は避け、内容を正確に表現する名称を選ぶことが重要です。例えばチョコレートをほとんど使用していないのに「チョコレートケーキ」と表示することは適切ではありません。

保存方法:食品の品質を保つための大切な情報

基本的な保存方法の表示

保存方法は食品の特性に従って、開封前の保存方法を表示することが求められています。例えば「直射日光を避け、常温で保存すること」「10℃以下で保存すること」などと具体的に表示します。これは食品の品質や安全性を維持するための重要な情報です。

お菓子やスイーツの場合、特に温度や湿度の影響を受けやすいものが多いです。チョコレートは高温で溶けたり白く変色したりするため「28℃以下で保存」と表示されることが多いですし、生菓子は「要冷蔵(10℃以下)」と表示されることが一般的です。

また食品衛生法によって保存方法の基準が定められている食品については、その基準に従った表示が必要です。例えば生クリームを使用したケーキなどは要冷蔵の表示が義務付けられています。これは食中毒などの健康被害を防ぐための重要な情報です。

保存方法と品質の関係

保存方法を守ることで、食品の風味や色、食感などの品質を長く保つことができます。例えば、焼き菓子やビスケットは高温多湿を避けることで、サクサクとした食感を保つことができます。反対に、適切な保存方法を守らないと、カビが生えたり、風味が落ちたりする原因となります。

最近では様々な包装技術の発達により、常温でも長期保存できるお菓子やスイーツが増えていますが、開封後は別の保存方法が必要になることも多いです。そのため「開封後は冷蔵庫で保存し、お早めにお召し上がりください」などの補足情報が記載されていることもあります。

消費期限・賞味期限:いつまで食べられるかの目安

消費期限と賞味期限の違い

食品には「消費期限」または「賞味期限」のいずれかが表示されています。消費期限は品質が急速に劣化する食品に表示され、この日までに食べるべき期限を示します。一方、賞味期限は品質の劣化が比較的緩やかな食品に表示され、おいしく食べられる目安となる期限を示します。

お菓子やスイーツの場合、生クリームを使用したケーキなどの生菓子には消費期限が、ビスケットやチョコレートなどの日持ちするお菓子には賞味期限が表示されます。消費期限を過ぎた食品は食べるべきではありませんが、賞味期限はあくまでおいしく食べられる目安であり、すぐに食べられなくなるわけではありません。

期限表示の方法

期限の表示方法は、製造日から期限までの期間によって異なります。製造日から3か月以内の場合は「令和6年11月30日」「06.11.30」「2024.11.30」「24.11.30」のいずれかの方法で年月日を表示します。3か月を超える場合は年月までの表示も認められており、「令和6年11月」「06.11」「2024.11」「24.11」などと表示されます。

お菓子やスイーツでは、賞味期限の長いビスケットやチョコレートなどは年月表示、賞味期限の短い和菓子や洋菓子は年月日表示となることが多いです。また、月や日が1桁の場合は「06.01」のように2桁で表示することが求められています。これは期限を明確に消費者に伝えるためのルールです。

原材料名:何から作られているかを知る情報

原材料の表示方法

原材料名は使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称を表示することが求められています。例えば「小麦粉、砂糖、バター、卵」のように表示します。これにより消費者は何からその食品が作られているかを知ることができます。

お菓子やスイーツでは、アレルギーのある方が特に原材料表示に注目します。例えば小麦粉や卵、乳製品などの主要なアレルゲンを含む原材料がよく使用されます。また、お菓子の風味や色に影響を与える香料や着色料なども原材料として表示される必要があります。

複合原材料の表示

2種類以上の原材料からなる複合原材料(例えばマヨネーズやチョコレートなど)を使用する場合、その複合原材料名の後ろに括弧を付け、中の原材料を重量割合の高い順に表示します。例えば「チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアバター、全粉乳)」のように表示します。

ただし、複合原材料の原材料が3種類以上あり、かつその割合が5%未満である場合は「その他」と表示することができます。また、複合原材料の製品全体における重量割合が5%未満である場合や、複合原材料の名称からその原材料が明らかな場合(例えばマヨネーズ)は、中の原材料の表示を省略することも可能です。

原材料表示の例外規定

単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料については、元の原材料に分割して表示することができます。例えば「砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩」を混合した「ココア調製品」を使用した場合、「ココア調製品(砂糖、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩)」と表示する代わりに、各原材料を分割して「小麦粉、バター、砂糖、鶏卵、ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩」のように表示することができます。

ただし、複合原材料に一般的な名称がある場合や、性状に大きな変化がある場合(例えばどらやきの皮と餡)は、元の原材料に分割して表示することはできません。このような場合は「皮(小麦粉、卵、砂糖)、つぶあん(砂糖、小豆、水あめ、寒天)」のように表示する必要があります。

添加物:食品の品質や安全性を保つための成分

添加物の表示ルール

添加物は食品の品質保持や風味向上、色づけなどのために使用される成分で、原材料名とは区別して表示することが求められています。添加物は重量割合の高いものから順に、その物質名(例えば「膨張剤」「着色料」など)を表示します。

特定の添加物については用途名も併記する必要があります。例えば「甘味料(ステビア)」「着色料(赤色102号)」のように表示します。また、一般的に広く使用されている名称や一括名(例えば「香料」「着色料」)を使用することもできます。

「無添加」表示についての規制

「無添加」や「不使用」などの表示については、消費者を誤認させないための規制があります。令和4年3月に公表された「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、消費者に誤認を与えないための具体的な事項がまとめられています。

このガイドラインによれば、例えば「保存料不使用」と表示しながら、別の保存効果のある添加物を使用している場合や、そもそも保存料が一般的に使用されない食品に「保存料不使用」と表示することは、消費者を誤認させる可能性があるため避けるべきとされています。

内容量:どれだけの量が入っているかの情報

内容量の表示方法

内容量は内容重量(グラムやキログラム単位)、内容体積(ミリリットルやリットル単位)、または内容数量(個数など)で、単位を明記して表示することが求められています。例えば「100g」「200ml」「6個入り」などと表示します。

お菓子やスイーツでは、クッキーやビスケットなどは重量(例:100g)で表示されることが多く、個包装の場合は個数(例:10個入り)も併記されることがあります。また、ゼリーやプリンなどの液状のスイーツは体積(例:120ml)で表示されることもあります。

特定商品に関する規定

計量法によって特定商品に指定されている食品については、その規定に従った表示が必要です。例えば、一定量以上のケーキやビスケットなどは特定商品に該当し、正確な計量と表示が求められます。

また、固形物に液体を加えて密封したものについては、固形量や内容総量の表示が必要となる場合があります。例えば、フルーツの缶詰などでは「固形量:300g」「内容総量:400g」のように表示されることがあります。

栄養成分の量及び熱量:栄養価を知るための情報

基本的な栄養成分表示

容器包装に入れられた消費者向けの加工食品には、熱量(カロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量として表示)の5項目の表示が必要です。これらはそれぞれ「エネルギー」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」として、一定の値または下限値と上限値を表示します。

栄養成分の量及び熱量は、100g、100ml、1食分、1包装などの「食品単位」当たりの量で表示します。例えば「栄養成分表示(1個当たり)」「栄養成分表示(100g当たり)」などと表示し、その後に各栄養成分の量を記載します。1食分当たりで表示する場合は、その量も併記する必要があります。

任意表示と推定値表示

ビタミンやミネラルなどの基本5項目以外の栄養成分については、任意で表示することができます。また、栄養成分の量が非常に少ない場合(基準値未満)は「0」と表示することができます。

さらに、原材料の栄養成分から算出した値や類似食品の分析値などから合理的に推定した値を表示することもできます。その場合は「この表示値は、目安です。」などの文言を表示し、また設定根拠の資料を保管しておく必要があります。

事業者情報:誰が作ったかを知る手がかり

食品関連事業者の表示

食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名または名称および住所を表示することが求められています。責任者が製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示するのが基本です。

また、製造業者等との合意により、これらの者に代わって販売業者が表示することもできます。この場合は「販売者」と表示します。この情報は消費者が問い合わせをする際の窓口となるほか、食品の安全性に問題が生じた場合のトレーサビリティ(追跡可能性)を確保するためにも重要です。

製造所固有記号制度

同一製品を二以上の製造所で製造している場合、製造所の所在地や製造者の名称の代わりに「製造所固有記号」を表示することができます。この場合、記号の前に「+」を付けて表示します(例:「製造者:○○食品株式会社 +ABC」)。

製造所固有記号を使用する場合は、消費者からの問い合わせに応じるための連絡先や、製造所の情報を掲載したウェブサイトのアドレス、または製品を製造している全ての製造所の情報を表示する必要があります。これにより、消費者は必要に応じて製造所の情報を知ることができます。

食品表示を正しく理解するためのポイント

表示を見る際の注意点

食品表示を見る際には、特に原材料名、アレルギー表示、消費期限または賞味期限に注目することが大切です。アレルギーのある方は原材料や添加物をしっかり確認し、期限表示は購入や消費のタイミングを判断する際の重要な情報となります。

また、保存方法を守ることで食品の品質や安全性を保つことができます。表示されている保存方法に従って適切に保存し、開封後は特に注意して早めに消費することが望ましいでしょう。

表示から読み取れる食品の特徴

原材料名の表示順序は、使用量の多い順となっています。例えばチョコレート菓子の場合、最初に「砂糖」と表示されていれば糖分が多く、「カカオマス」が先に表示されていればカカオの風味が強いと予想できます。

また、添加物の数や種類からも食品の特徴が読み取れます。添加物が少なければ比較的シンプルな製法で作られている可能性が高く、多ければ様々な加工技術が使われていると考えられます。

まとめ:食品表示を活用して賢い食品選びを

食品表示は消費者が食品の内容を理解し、適切に選択するための重要な情報源です。名称、保存方法、期限表示、原材料名、添加物、内容量、栄養成分、事業者情報の9項目は、食品の安全性や品質を判断するための基本情報となります。

これらの表示を正しく理解し活用することで、自分の健康状態やニーズに合った食品を選ぶことができます。特にアレルギーがある方や健康に配慮した食生活を送りたい方にとって、食品表示は欠かせない情報です。

お菓子やスイーツを選ぶ際も、食品表示をチェックする習慣をつけると、より安心して楽しむことができるでしょう。賢い消費者になるために、食品表示の知識を深め、日々の食品選びに役立てていきましょう。